パワースポット

伊勢神宮 内宮|三重県のパワースポット

伊勢神宮 内宮

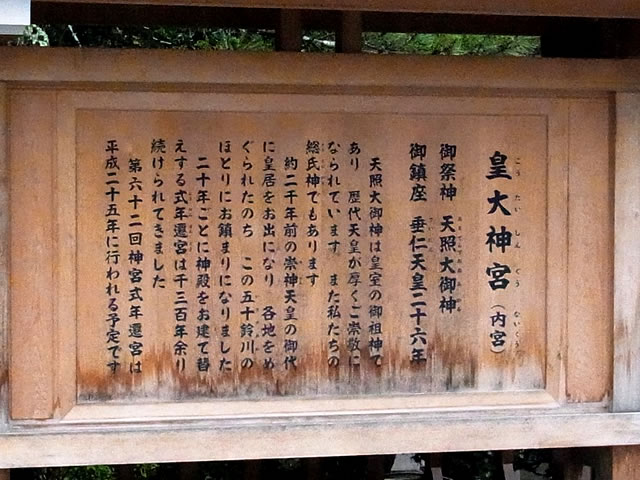

伊勢神宮の内宮(ないくう)は、正式名称を皇大神宮(こうたいじんぐう)という。五十鈴川の上流に、主祭神として天照大御神(あまてらすおおみかみ)が祀られている。五十鈴川に掛かる宇治橋を渡り、鳥居をくぐった先は神域とされる。

内宮の創建は、11代垂仁天皇26年(BC4年)と伝わる。垂仁天皇の娘・倭姫命(やまとひめのみこと)が天照大御神を祀るのにふさわしい地を求めて旅をしたが、伊勢国に着いたときに「この国にとどまりたい」という御神託があり、現在の内宮の位置に祠を建てたのが神宮の始まりとされる。

内宮には、天照大御神の御神体として三種の神器の一つである八咫鏡(やたのかがみ)が奉納されているという。1868年(明治元年)に明治天皇が八咫鏡をご覧になり、再び内宮の奥深くに安置された。

荒祭宮(あらまつりのみや)は、正宮とは別に天照大御神の荒御魂(あらみたま)を祀る別宮。神様のおだやかな側面を「和御魂(にぎみたま)」と呼ぶのに対して、荒々しく顕著な神威があらわれる側面を「荒御魂(あらみたま)」と呼ぶ。荒祭宮は神位の高い特別な宮であり、正宮に準じる第一別宮として重視される。

伊勢神宮の内宮・外宮どちらにも東と西に同じ広さの敷地があり、20年ごとに宮地を移動して神殿を建て替える式年遷宮が行われる。神宮の式年遷宮は天武天皇が定めたもので、第1回が持統天皇の時代の690年に行われ、現代に至るまで1300年あまり続けられてきた。前回は2013年(平成25年)に第62回式年遷宮が行われ、次回は2033年(令和15年)に第63回式年遷宮が行われる。

伊勢神宮 内宮の住所

〒516-0023

三重県伊勢市宇治館町1

TEL 0596-24-1111