パワースポット

豊川稲荷|愛知県のパワースポット

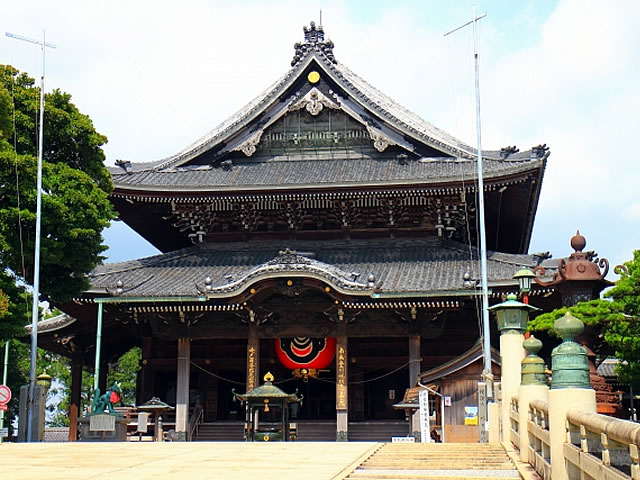

豊川稲荷

豊川稲荷は、室町時代中期の1441年に三河出身の僧・東海義易(とうかい ぎえき)によって創建された。室町時代末期に今川義元によって伽藍が整備され、今川義元、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康などから信仰されてきた。

豊川稲荷の正式名称は、「妙嚴寺(みょうごんじ)」という。「豊川稲荷」と聞くと神社のようだが、千手観世音菩薩を御本尊とする曹洞宗の寺院である。

「豊川稲荷」と呼ばれるようになったのは、境内に祀られる天女が白いキツネにまたがり稲穂を担いだ御姿であることに由来している。この天女は、荼枳尼天(だきにてん)というインド由来の仏教の神様であるが、白いキツネにまたがった姿であるため、日本ではキツネの精として稲荷権現と同一視されやすい。

豊川稲荷には、数多くのキツネの石像が祀られており、日本三大稲荷のひとつに数えられることもある。神社ではなく曹洞宗の寺院ではあるが、境内には鳥居が立っており、参拝者からは稲荷神社としても信仰されている。

豊川稲荷のご利益は、五穀豊穣・商売繁盛・福徳開運など。豊作や商売繁盛を願う参拝者が数多く訪れる。

豊川稲荷の住所

〒442-8538

愛知県豊川市豊川町1

TEL 0533-85-2030

豊川稲荷への交通アクセス

JR豊川駅から徒歩10分

名鉄「豊川稲荷駅」から徒歩10分

名鉄「豊川稲荷駅」から徒歩10分